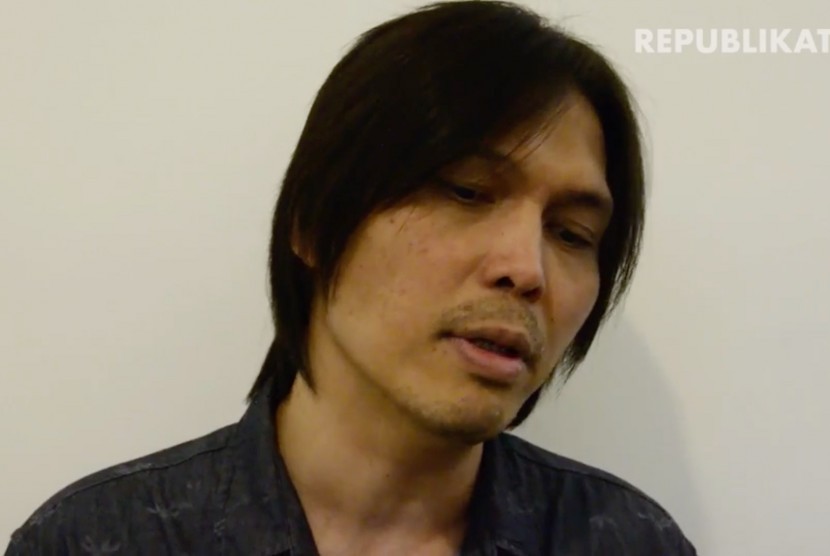

Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan Sri Nurherwati di Komnas Perempuan, Senin (8/7). Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan

Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan Sri Nurherwati di Komnas Perempuan, Senin (8/7). Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparanLPSK merefleksikan keterlibatan Indonesia dalam CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan). Indonesia telah meratifikasi CEDAW sejak 41 tahun yang lalu, dan berbagai langkah perlindungan saksi dan korban khususnya perempuan telah dilakukan oleh LPSK.

Salah satu pemimpin LPSK, Sri Nurherwati, mengungkapkan meski Indonesia telah meratifikasi CEDAW sejak 1984, namun sosialisasi CEDAW di Indonesia masih kurang. Hal ini terlihat dari banyak korban dan saksi yang sebagian besar perempuan yang tidak memahami pemenuhan hak bisa berjalan bersama peradilan kasus pidana.

Ia mencontohkan restitusi yang merupakan hak korban. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban tindak pidana dan keluarga sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang diderita akibat kejahatan.

"Bantuan itu sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan supaya saksi dan korban memiliki keberanian untuk menempuh proses peradilan. Beberapa kasus dari kepolisian banyak mengajukan permohonan restitusi itu karena lahir surat edaran kejaksaan kalau tidak ada penghitungan [restitusi] LPSK, [kasusnya] P19, tidak pernah P21, sehingga penyidik berlomba-lomba tapi tidak diikuti pemahaman restitusi hak korban," kata Sri dalam diskusi publik refleksi 42 tahun ratifikasi CEDAW di Indonesia, Rabu (23/7).

"Sehingga sering dijangkau LPSK tidak mau resistusi, mau proses hukum saja. Itu karena kurang pemahaman. Sementara perlu saling bersinergi antara LPSK, kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung dalam kerangka pemenuhan hak saksi dan korban," lanjutnya.

Lebih lanjut, Sri mengungkapkan permohonan perlindungan korban dan saksi meningkat di periode awal Januari hingga Juni 2025. Berdasarkan catatan LPSK, selama 6 bulan di tahun ada 2.850 pemohon yang sebagian besar merupakan perempuan.

"Artinya memang kalau kita lihat data pemohon perempuan di LPSK juga cukup tinggi dan upaya dalam pemenuhan layanan berkaitan program perlindungan mencakup pemahaman, juga pendampingan hukum, pembiayaan, bantuan medis, psikologis, psikososial, dan fasilitas menilai ganti kerugian," jelasnya.

Ilustrasi kekerasan terhadap perempuan. Foto: Shutterstock

Ilustrasi kekerasan terhadap perempuan. Foto: ShutterstockSementara itu, Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, menyebut Indonesia harus bangga karena menjadi negara pihak dalam Komisi CEDAW sejak 41 tahun lalu.

"Tapi perjuangan kita terhadap perjuangan hak-hak perempuan tidak dimulai dari 1984, sudah dimulai sejak 125 tahun lalu di awal 1900 oleh Ibu Kartini. Kita sudah punya presiden perempuan, bahkan AS yang dijuluki negara demokrasi tidak ada presiden perempuan. Kita sudah ratifikasi CEDAW, AS belum," kata Judha dalam kesempatan yang sama.

Tak hanya itu, Judha mengungkapkan Indonesia memiliki UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. UU itu memberikan hak dan perlindungan terutama pekerja migran yang sebagian besar merupakan perempuan.

"Karena mayoritas pekerja migran kita adalah perempuan, lebih dari 75 persen pekerja migran kita perempuan. Jadi kehadiran UU adalah kehadiran negara untuk perlindungan perempuan. Secara khusus kita sudah punya Komnas Perempuan. Jadi determinasi Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak perempuan sudah lama. Dalam konteks CEDAW, kita sudah melakukan 8 kali proses pelaporan. Itu menunjukkan komitmen kita memajukan hak-hak perempuan," jelas Judha.

Karena lebih dari 75% pekerja migran Indonesia adalah perempuan, maka jumlah kasus yang melibatkan pekerja migran perempuan juga tinggi.

"Tahun lalu ada 67 ribu kasus lebih yang dihadapi WNI, mayoritas pekerja migran, dan saya sampaikan juga [melibatkan] pekerja migran perempuan," ujarnya.

Sayangnya, jumlah kasus yang melibatkan pekerja migran di luar negeri terus meningkat dari tahun ke tahun. Kasus pekerja migran di luar negeri kini naik dari 24 ribu di 2019 menjadi 67 ribu per 2025.

"Dan kami antisipasi tahun depan akan naik. Artinya apa? Tantangan terhadap pekerja migran perempuan juga semakin banyak dan kompleks," pungkasnya.

3 weeks ago

2

3 weeks ago

2

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2810634/original/078766200_1558338256-2019-05-20.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5295279/original/084334800_1753431799-Screenshot_2025-07-25_150203.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5307706/original/034270900_1754476306-Glare_Free_Samsung.jpeg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4658218/original/056271800_1700625289-dl.beatsnoop.com-3000-6A2xrzVZUW.jpg)

:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5308800/original/005524700_1754555604-Indosat_Ooredoo_Hutchison_02.jpeg)

:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5278334/original/082633500_1752063732-Galaxy_Z_Fold7_dan_Flip7_02.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310131/original/064513800_1754659554-Foto_1__9_.jpeg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/995566/original/029354700_1442812447-apple-store-logo-sign-2.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5299092/original/077025400_1753780189-WhatsApp_Image_2025-07-29_at_15.16.52_9837456a.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5303859/original/043782600_1754133517-Foto.JPG)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4110996/original/050787700_1659452347-Spotify_2.jpg)

English (US) ·

English (US) ·